曲と曲を繋げるには?四魔貴族バトルメドレーで考えてみた

2017/12/05

久々にブログのクロマトーン記事更新です。

前回のロマサガ3バトル2で若干情熱を燃焼してしまって、更新が止まっていました。

テーマ:メドレー

今回のテーマは「メドレーを作る」です。

なぜならゲーム音楽にはメドレーが欠かせないからです。

通常の歌を歌うようなライブではそんなにメドレー形式の曲は出てきませんが、

ゲーム音楽は、元々何度も繰り返せるように作られているため、編曲者が終わりを設定しなければなりません。

そこで、大体のゲーム音楽は1曲自体は短めなので、曲と曲を組み合わせてメドレーにすることが多いのです。

UPした動画

ということで、今回はこちらを頑張りました。

総制作期間2ヶ月半という超大作です。

1ヶ月目:(1)MIDIオケ作成

まずはバックで流れるMIDIオケの作成に着手しました。

何せ2曲分。しかも、2曲とも今まで練習してきた曲に比べると長い。

ページ数でいうと2ページほど長い曲だったので大変時間がかかりました。

ここがまず第一の挫折ポイントでしたね。

しかし、作業内容はこれまでと同じです。

1.ドラムパートを原曲から耳コピしてそれっぽくする

2.メロディーパートを確認用に打ち込む。

当初はこれだけだったのですが、後ほど実際に演奏している時に、

「ベースも打ち込んだらどんな感じだろう?」

と思いやってみたら、かなりの「重厚感」が出たので、

ベースも打ち込みになりました。

なので、この時点で

左手:コード

という構成にすることが決まりました。

以前の「バトル2」では

左手:ベース音

だったので、今回はある意味基本の形かつ、簡単な形に戻すことにしました。

なぜなら、曲が長いし、前回のバトル2で右手を覚えるのが非常に大変だということがわかっていたので、

今回は、右手は簡単な単音を押していく形にしようと決めていたからです。

そうすると

左手:ベース

という組み合わせではイマイチパッとしないだろうと思って、

どうせコードにベース音も入ってるし、メロディーとコード弾きという形に決定しました。

(そして前述した通り、ベース音はMIDIオケに任せることにしました。)

この打ち込み作業で1ヶ月くらいかかりました。

(2)2ヶ月目:楽譜作成

クロマトーンで演奏するには、残念ながらピアノ用の5線譜では弾きづらく、

3線譜というものを用意する必要がありました。

2ヶ月目はそれの作成をしていました。

ピアノ楽譜はすでに持っていたので、それを基本的には写していくだけなのですが、

結構めんどくさい。

今まではエクセルで作成してました。

自作楽譜

しかし、とんでもなく大変です。

そこで、なんとか綺麗に書けないか ということで模索したところ、かなり無理矢理ですが、フリーで使える楽譜作成ソフトで作成できました。

最初はクロマトーンの先生は「Finale」という

|

◆最新版◆2014 Finale

|

プロが使う楽譜作成ソフトを応用して作っていると教えてくれました。

なので、私も、それの安いバージョンくらいならお金払ってもいいかなと思ってたので、安いソフトの体験版を使ってみたのですが、どう頑張っても、3線譜は作れそうにありませんでした。

しかし、安心してください。

これからクロマトーンやりたいと思ってた人。

無料でそこそこ綺麗に作れるソフトがあったんです!

それが「Musecore2」です。

ただ、御察しの通り、普通に作っていたら作れません。

色々応用します。

どんな感じで応用しているのか、下記に説明します。

3線譜の作り方

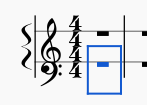

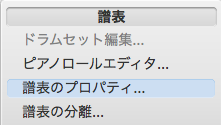

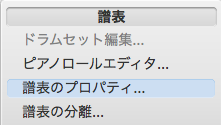

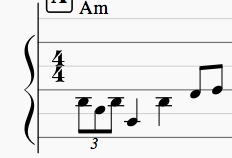

3線譜を作成します。最初は普通にピアノ譜を作成するように指定します。

まず普通にピアノ譜を作成します

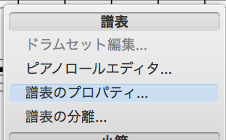

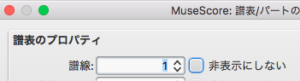

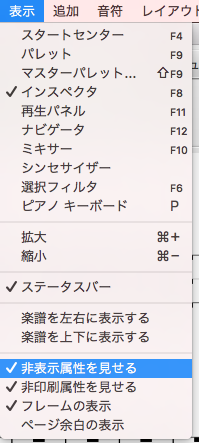

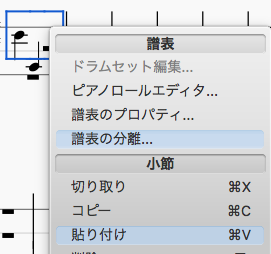

右クリックして「譜表のプロパティ」を出します。

右クリックして譜表のプロパティを出します

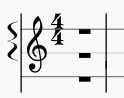

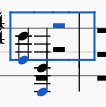

譜線を1にします。

譜線を1にします

これで線が1本だけになります。

同様に下のへ音記号の譜線も「1」にしましょう

上の部分が1本になりました

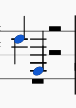

作成したへ音記号の譜線の位置を上にずらします

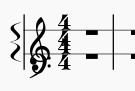

下のヘ音記号の部分も同様に1本にした後、そのヘ音記号の部分を下図のように選択状態にしながら「Shiftを押しながらマウスを上下にずらす」とヘ音記号の部分全体が上下しますので、一番上まで移動させます。

下の線を動かします

音部記号と拍子記号を消しましょう

そうすると、近づけすぎて、ヘ音記号とか4/4とかが被ってしまうので

なんか邪魔です

ヘ音記号の譜表のプロパティを右クリックで出して

譜表のプロパティから

下図の2つをチェックを外します。

この2つをチェックを外します

そうすると、邪魔な表示が消えます。

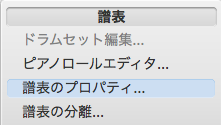

3本目の譜線を作成します

今2本線がある状態でまた右クリックのプロパティで

譜表の分離

一番下の「譜表の分離」を選択すると、3つ目の5線の枠が出てきます。

なので、3つ目の枠に対して、今までの作業をもう一度繰り返すと、

もう1回繰り返して

こんな感じの3本線までなると思います。

真ん中の線を選択している状態で、譜表のプロパティを出し、

譜線の色で

譜線の色

薄めの色を選択しますと

グレーっぽいやつ

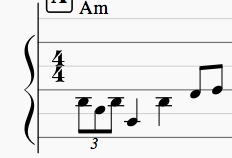

真ん中が薄くなり、一応これで3線楽譜の完成となります。

3線譜一応できた

細かい部分は色々調整可能です。

実際は、

・4/4の位置が気に食わなかったり、

・中かっこの位置を調節したり、

・1オクターブでは足りないので、2オクターブ分くらい作成するので、

一連の作業を繰り返したりします。

するとこんな感じでできます。

実際に私が作ったやつ

綺麗にする(1)休符を消す

これでOKなのですが、音符入力の際にも「綺麗に仕上げる」にはコツがいります。

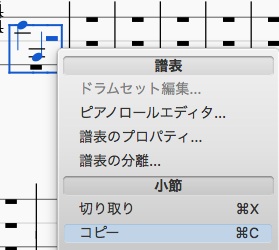

一番上の線と下の線の全休譜が邪魔ですね

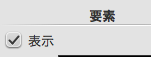

対象の休符を選択します。

右側のインスペクタというところに「表示」というのがあるので、そのチェックを外すと

非表示(グレー)になります。

しかしまだグレーでも見えてるのは、嫌ですね。

表示の「非表示属性を見せる」のチェックを外せば

消えてくれます。これを最終的に見える必要のない音符に全てやります。

一括で非表示も可能

一個一個が面倒な場合は、音符入力前に事前に一括で設定しておくこともできるのですが、それは別に3線譜とは関係ない「非表示」の楽なやり方なだけなので、割愛します。

公式3線譜の補助線表記に合わせる

元々この技は、5線譜を1本に見せているだけなので、3つの線は独立して存在しています。

なので、例えば真ん中の譜線を基準に音符を入れると、補助線が真ん中の線を中心に引かれます。

このような感じです。

まあ、このままでも間違いではないのですが、3線譜の公式の表記に従うと

上に位置する音符はこの補助線

下の表記はこの補助線にしたいわけです。(2本あるのは邪魔なわけです)

そんな時は、完成した1小節をコピーします。

それで、(今回は上の音符を対象にするので)上の線の所で貼り付けします。

すると、なんかひどい感じで貼り付けがされます。

この貼り付けされた音符を、元々ある音符に重なるように移動させます。

あとは「中央の譜線に所属している音符」を非表示にします。

棒?なんていうのかわからないですが、を選択して「非表示」

![]()

棒は消えましたが、玉はまだ残ってます。補助線は玉が表示されてると表示される仕組みのようなので、「中央の譜線に所属している玉」をちょっとずらしてみて、確認した上で非表示にします。

![]()

すると、願っていたような補助線になると思います。

![]()

これで同じパターンで、

もできるのでやってみてください。

補助線2つの中間パターン

あとは

の補助線です。

これは、やり方は一緒ですが、最後の玉を非表示にするところを、非表示にしなければ実現できます。

まずは、コピーして上下それぞれに所属する譜線を2本作ります。

高さを合わせて行って

![]()

いらない方の棒を選択して

![]()

表示のチェックを外せば

こんな感じで公式の3線譜と同じ補助線が実現できます。

実際に私が作ったやつ

問題点:音確認ができない

楽譜自体はこの作業で綺麗に入力できます。

やっぱり手書きはコピーがしづらいし、エクセルは1個1個音符の画像を貼り付けたりと非常に手間がかかるので、この一連の作業が多少手間がかかったとしても圧倒的に楽です。

しかし、唯一の問題は「音符の音確認」ができないということです。

Finaleで作成すると、多分、完成後に自動演奏ボタンをおせば、楽譜の通りに演奏されて音がなり、正しく入力できたかが確認できます。

しかし、この方法は「見た目」3線譜にしているだけなので、それはできないのです。

ただ・・・そもそも楽譜は印刷して使いたいだけなので、音を鳴らす機能は必須ではなく、間違ってたらチョコチョコ直せばいいわけですし、無料でこのクオリティのが作れるのであれば、(対してFinaleは数万円します。)私はなんら問題ないと思うわけです。

最後の期間:演奏の練習

楽譜もできた、MIDIオケもできた ということで、最後に演奏の練習にとりかかりました。

もう、ここはひたすら練習するのみでした。

メロディーは単音だし、意外にいけるかな?と思いましたが、結構難しかった。

演奏の練習にあたってはコードをどの指使いで引くかに結構時間が割かれました。

コード進行の確認

楽する手段として、色々参考にしてやってみたのが、まずは演奏練習の前に、コード進行をディグリーコードと呼ばれるコードに変換して記載することです。

とにかく、覚える量を減らしたかったのです。

ディグリーコードの記載

ディグリーコードはそのキーの何番目に当たるコードなのかを考えて記載することです。

例えば、CのキーでCのコードは1番目 みたいな感じです。

これをやっとくと、他の曲でも同じコード進行の時に、同じ指使いが使えるのではと思ったのです。

他の楽譜の時でも応用を効かせられるはず

要するに、C→Dmというコード進行があったときに、C→Dmをそのまま覚えてしまうと、今後C→Dが出てきた時にしかその指使いは思い出せません。

しかし、「1」→「2m」で覚えれば他のキーでも、例えばDのキーの曲でD→Em というコード進行があったときでも『「1」→「2m」ならこの指使いが使える』と応用が聞きますが、D→Emとだけおぼえてしまうと、それぞれの指の形を考えるところからスタートしないといけません。

これはキーが変わっても指使いが変わらないクロマトーンでしかできない技ですね。

同じコード進行のところを色塗る

上記のディグリーコード確認作業をすると、結構同じパターンがあることに気づきます。

1→5 とか 1→4→5とかですかね。

その同じパターンのところを蛍光ペンで塗ります。

で塗ってくと、結構塗りつぶされます。

同じ色は1個覚えれば無視していい場所

となると、その蛍光ペンの場所は、1個覚えておけば、いい場所となるわけです。

曲を頭から覚えようとすると、出てきた時に出てきたコードに体を瞬間反応させることになるわけですが、この作業をしておけば、あらかじめ覚える場所が減って、蛍光ペンの場所は「ああ、前出てきたやつね」で済むので、無視できます。

野球のバッティングで例えるなら

言うなれば、全コースどこでも対応できるようにバッターが待ち構えて打つのか、ID野球のデータで、この投手は内角攻め80%とわかっていて、内角を待っているのか、どっちがうちやすいの?という違いですね。

天才は身体反応で全コースどんな球種がきても対応できますが、我々は天才ではないし、楽をして結果をだしたいのがコンセプトなわけなので、事前に見ておく方がいいと思うのです。

メンタル的にかなり楽になる

すると、覚える量が少ないことに気づき、メンタル的に楽になるというわけです。

これ結構大事。

頭から覚えていくと、「結果的に」同じだったことに気づくのだと思いますが、「最初から」同じであることを知ってるのと知らないのとでは、楽譜を覚えていく際に、相当意識として負担が違うと思います。

コード進行の指使いで思ったこと

まあ、曲はだいたい1からスタートして数字があがってくことに気づいたので

「1」は基本形

「4」とか「5」とかは第2転回系

「2」とか「3」とかは好みでその時に都合のいい指使い。第3転回系もよい。

「6」はたまにしかでてこないかな。

みたいな選択肢を考えておくとあんまり迷わないフォーマットとしてはいいんじゃないかと。

結構、これにすると、指の移動距離が減るので実用的です。

もちろん、ずーっとこればっかだと音楽の創造性が養われない気がしますが、とりあえずはこれで考えて、余裕がでてから、色々独自でやればいいと思いました。

演奏音色の途中変更方法を発見

色々演奏している時に、気づいたんです。

Studio Oneで曲の途中で音色を変える方法(ProgramChange)に。

今までできないと思ってたのですができたのでやってみました。

以前説明したこの部分。今「1」となってるところですが、

この数字を変えて楽器を指定するという方法を今までとってましたが、右側の青い線の場所。

ここがいじれるということを発見しました。

選択すると、ポイントができます。

このまま上下動させて好きな楽器の番号を選ぶことも可能だったわけです。

んで、ポイントを二つ作ると

2つ目のポイントを動かすと以前の番号はそのままに、その時点から楽器の番号を変更することができました。

これを利用すれば、曲の演奏途中でも弾いてる楽器を変更することができたというわけです。

ちなみに、この方法では、StudioOneを一旦終了させても楽器番号の情報は残ります。

(下図の「1」となっている番号を変更させる方法だと、なぜかStudio Oneを終了させると1に戻るという現象が発生していたので・・・)

なので、安心して指定できるわけです。

ということで、今回の演奏では、途中で楽器の音色をガンガン切り替えてみました。

安心するのはまだ早かった

でも実際にこれでやろうとすると、MIDIオケはうまくいきますが、「演奏中」のクロマトーンから出る音は変わらないのです。

そこで、ややこしいことをする必要があります。

まず、クロマトーンに音を出したいトラックを指定して、MIDI出力の設定をします。

出力機器をUSB-MIDIデバイスのYAMAHA-UX16を指定するわけです。

(この辺は以前書いたような気がするので端折ります。)

んで、今青色にしているスピーカーのマークを青色にします。

こうすることで、音が出ますよ ということになるわけです。

なので、この状態で鳴らすと、クロマトーンからは、パソコンで指定した音と、クロマが元々もっている音の2つが同時になります。

それは困るので、クロマトーンの音は消します。

ローカルコントロールOFF

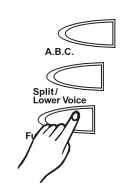

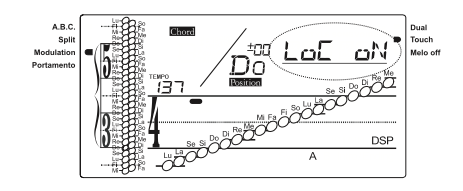

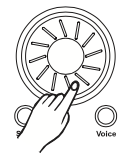

クロマトーンのfunctionキーを何回か押すと「LOC ON」という表示になります。

※画像はクロマトーンのマニュアルより引用

そこで、くるくる回るキーで操作すると「LOC OFF」にできます。

これをすると、クロマトーン本体での楽器指定は無効化されますので、パソコンで指定した通りになり、演奏途中でも自動的に音色が切り替わってくれるというわけです。

曲の繋げ方

最後にメドレー作成にあたり、どう曲を繋げたかについてです。

ぶっちゃけ、Youtube動画で他の人がやっているやつをそのまま使わせてもらいました。

多分、繋げ方もある種のパターンがあるのかな?と思うんです。

いい繋げ方をコピーして自分の経験値にしていくしかないかなと思った次第です。

読んでいただきありがとうございました。

興味はあるんだけど

- 失敗したくないから一度試したい

- 家に人を呼ぶってのがイメージできないから、お試ししたい

- 施術の圧加減などが自分に合うか、リスクを減らして試してみたい

という、新規の方向けに、40分6,000円でお試し施術しています。

(通常30分6000円にお試し用で10分追加プレゼント)

期間限定なので、お早めに。

下記お試し専用Lineより、ご連絡くださいませ。

Lineに登録すると、他にも事前予約割引や、お得なスタンプカードも得られます。

ご登録して損はありませんよ。

詳しい情報として下記もご参考になさってください。

こんな時にもお役に立てます。

- 【メンタル疲れ】愚痴を聞いてくれる整体

- 【夜遅く受けたい】夜遅く(深夜)でも受けられる月一出張整体!

- 【家に来て欲しい】家から出るのがめんどくさい

- 【気分が落ち込んでいる】メンタルがネガティブになったら整体をうけるべし

- 【肩が疲れた】重いバックを長時間肩にかけたので肩こりが

- 【足のむくみ】リモートワークで歩かなくて足を動かしてないのでだるい

- 【介護疲れ】介護職で腕が疲れた

- 【考え過ぎ疲れ】勉強しすぎて頭が疲れた

- 【PC使いすぎ疲れ】タイピングのしすぎで指が疲れた

- 【仕事しすぎ疲れ】残業が多く姿勢が悪くなってきた

- 【コロナ禍疲れ】マスクしすぎてなんか少し息苦しい

- 【コロナ禍疲れ】ヘッドホンやマスクで耳が疲れた

メニュー

サブメニュー

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/158488fc.4e2bbb88.158488fd.1b82d51a/?me_id=1310444&item_id=10027549&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fworldselect%2Fcabinet%2Fimg20%2F87052074.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fworldselect%2Fcabinet%2Fimg20%2F87052074.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)